探讨“女儿身男儿命”的人生哲学与心理困惑

在当今社会,性别意识日益明确,但仍有一些人经历着“女儿身男儿命”的独特体验。这种现象常常引起人们的关注与思考,究竟是什么使得某些人生于女性的身体,却心向男性的身份?这一现象不仅反映了个人内心的挣扎,更折射出在性别认同与社会期待之间的深层矛盾。

“女儿身男儿命”的概念首先涉及到性别认同的问题。性别认同是指个人对其性别的自我认识和体验。许多人在出生之际便被赋予了特定的性别标签,然而随着成长,他们的内心世界与身体特征却可能产生出奇的差异。一个人虽然在生理上是女性,但在心理上却认同男性的身份,最终导致性别认同的错位。这种错位并不是个人的选择,而是一种复杂的心理现象。

在中国传统文化中,性别身份常常与家庭角色密切相关。很多家庭对女性有着特定的期待,例如贤良淑德、温文尔雅,这些都是对女性的传统美德定义。然而,对于那些内心认同男性特质的女性来说,这种传统角色的束缚显得尤为沉重。她们有可能不愿意接受被动的角色,而更渴望追求独立和自由的生活方式。因此,长期以来的性别角色期待,不仅让她们感到压抑,也让她们不得不面对内心的挣扎与痛苦。

实际上,在心理学层面,许多“女儿身男儿命”的人都经历过深刻的自我探索与认同的过程。这一过程往往伴随着困惑、孤独和抵抗。有的人通过各种表达方式追寻自我,比如选择中性的穿着风格,参与不同于传统女性角色的活动,甚至选择改变自己的名字和性别标记。尽管在这个过程中,她们可能收获了自我认同与解放,但与此同时也面临着来自社会、家庭甚至自我的种种压力。

社会对此现象的认知与接纳程度也是影响个体心理的重要因素。在许多文化中,性别意识仍然固守传统,导致“女儿身男儿命”的个体往往被误解或隐蔽。对她们的偏见与歧视,可能使她们感到孤立无援,甚至在自我认同中产生更深的纠结与痛苦。因此,社会的包容性和对多样性的理解显得尤为重要。一个更加开放和包容的社会,不仅能促进个体的自我认同,还可以为这种身份认同的人群提供支持和理解。

反思自身,对这个问题的深入探讨将有助于增进对不同性别认同者的理解与关怀。在构建社会共识的过程中,我们需要认识到每个人的性别故事都是独特的,每种身份认同都值得被尊重和理解。适当的教育与宣传,能够让更多的人认识到“女儿身男儿命”不仅是个人的选择,更是文化与心理的交融。

最终,理解“女儿身男儿命”的人群,正是理解我们人类多元化的重要一步。她们的故事不仅是关于自我认同的探索,更是关于勇气、坚韧与爱的重要启示。每一个个体都在试图找到自我,在探索自己的过程中可能会遭遇挫折,但也会不断成长。理解与包容,将成为我们走向更加性别平等与和谐社会的重要基石。

在这条探索之路上,每一个人都应当与自身对话,深入了解内心的声音,拥抱真实的自己。而我们,作为旁观者和支持者,也应当给予更多的理解与包容,让每个个体的光芒都能自由绽放。通过相互理解与支持,这个世界将会更加丰富多彩。

十二生肖

热门专题

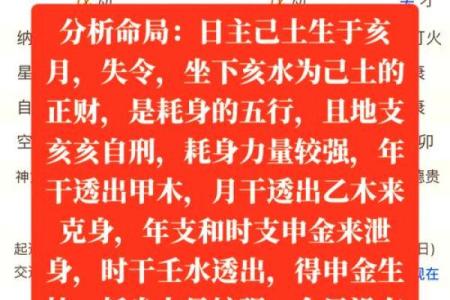

- 八字

- 排盘

- 起名

- 看相